Sie haben kürzlich in der „Welt“ mit sehr deutlichen Worten auf die Situation des Literaturbetriebs unter Corona-Bedingungen aufmerksam gemacht. Wie ist es Ihrem Haus während der Pandemie ergangen?

Janika Gelinek: Darauf kann es nur eine vielschichtige Antwort geben. Zum einen ist diese perspektivlose Situation gerade schwer auszuhalten, das Haus ist so leer und still, und wir fragen uns, wie es unserem Publikum geht und wann es je wieder zu uns kommen darf. Zum anderen sind wir stolz, was wir im vergangenen Jahr alles geschafft haben. Denn wir haben fast unser ganzes Programm realisiert, sozusagen das Maximale aus der Krise rausgeholt: Wir haben fast alle Veranstaltungen ins Netz verlegt, einen digitalen Leseclub gegründet, unsere Führungen abgefilmt und online zugänglich gemacht, die Hygienevorschriften bunt gestaltet, Im Sommer Musik vom Balkon gemacht und zum ersten Mal unseren Garten bespielt. Beim „Lockdown light“ im November, als die Kultureinrichtungen ohne viel Federlesen – und trotz Einhaltung aller Hygienemaßnahmen! – dichtgemacht wurden, konnten wir dann schnell auf die digitalen Routinen zurückgreifen, die wir uns im Lauf des Jahres erworben haben.

Waren Sie sauer?

Gelinek: Verzweifelt trifft es besser. Die Auseinandersetzung über das, was passiert, muss auch in den Kulturinstitutionen stattfinden. Und wenn so ein wesentlicher Teil des öffentlichen Lebens wie die Kultur zusammen mit Fitnessstudios dem Freizeitbereich zugeordnet wird, ist das ein Schock. Vor allem, wenn man unter großen Mühen alle Auflagen umgesetzt hat. Zum Glück waren wir ja inzwischen hier im Haus mit allen Wassern gewaschen und haben das Programm wieder für den digitalen Raum eingerichtet. Dafür bekommen wir viel positives Feedback, nicht zuletzt von den Autorinnen und Autoren, von Verlagen und auch die Klickzahlen und Kommentare zeigen, dass es ein dankbares Publikum im digitalen Raum gibt. Die Investitionen aus dem letzten Jahr haben sich sehr bewährt. Aber angesichts fehlender Langzeit-Perspektiven, dem untergeordneten Stellenwert der Kultur in der öffentlichen Debatte und der individuellen Verzweiflung von Künstler:innen und Veranstalter:innen rundum ist es gegenwärtig nicht so einfach, sich an all die tollen Dinge zu erinnern, die wir gemacht haben. Die wir schließlich auch nur machen konnten, da wir – anders als andere – finanziert sind.

Wie weit haben Sie vorausgeplant?

Gelinek: Vorausplanen ist ja im Augenblick geradezu ein Unwort. Es ist sehr schwierig, gerade in der Kommunikation mit unserem analogen Publikum, für das wir ja unbedingt weiter da sein wollen. Wir haben jetzt bis Ende März alles digital auf unserem gut angenommenen YouTube-Kanal geplant. Zugleich wollen wir aber unser analoges Publikum nicht verlieren, das zum Teil eben nicht internetaffin, aber uns seit vielen Jahren treu ist – wenn wir nur noch digital kommunizieren, besteht die Gefahr, dass wir diese Leute verlieren. Das gilt es unbedingt zu vermeiden.

Auf welchen Wegen kann man die analoge Öffentlichkeit angesichts noch immer hoher Fallzahlen und Winterwetter noch erreichen?

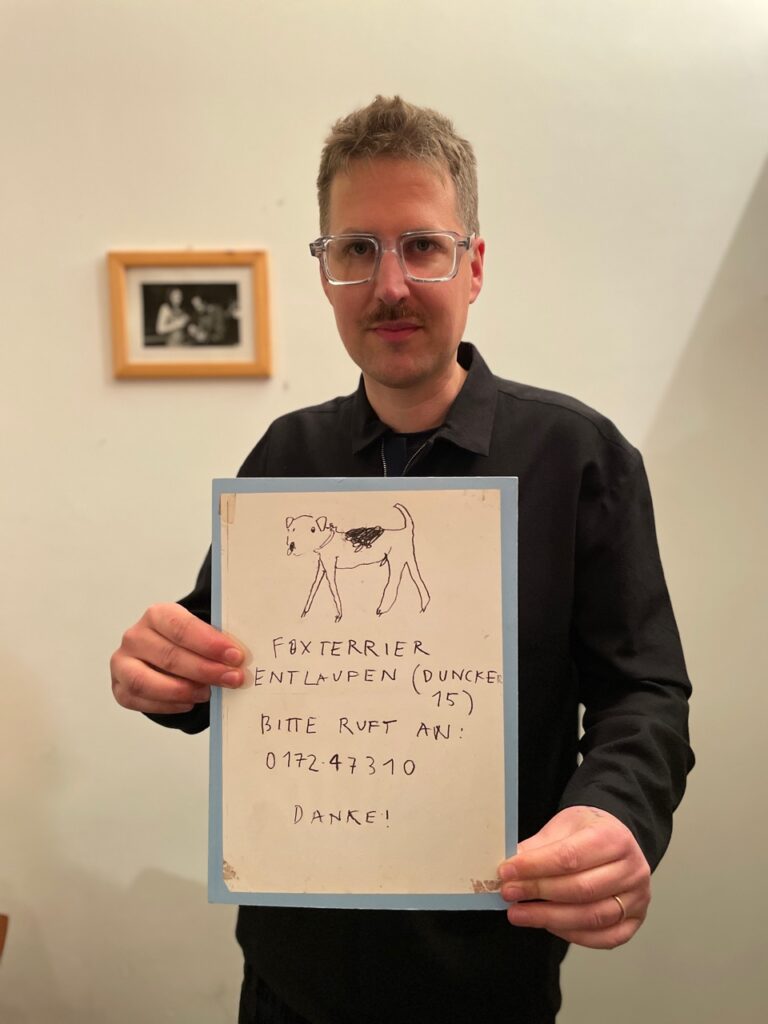

Gelinek: Die kulturelle Grundversorgung darf nicht aufhören, nur weil wir alle hinter unsere Mauern verbannt sind. Mit unserem Projekt „Li-Be Luftbrücke“, das ironisch auf die alliierte Luftbrücke nach West-Berlin anspielt, beziehen wir erstmals Mitte Februar auf dem Balkon unseres Hauses Posten und senden Live-Kultur raus in die Stadt. Wir wollen die Berliner:innen mit Momenten der Tröstung, der Erbauung, der Diskussion, des Streits und der Schönheit versorgen – auch in Pandemiezeiten. Den Auftakt macht eine musikalische Installation: Am 10. Februar wird die Sängerin Margarete Huber einen Jodel-Weckruf durch die Fasanenstraße schicken…

Gibt es Projektionen für die Zeit ab April?

Gelinek: Da wollen wir, nachdem wir das letztes Jahr so gut etabliert haben, wieder in den Garten gehen. Wenn es das Wetter irgend zulässt, bin ich dazu wild entschlossen. Wir haben eine neue Bühne gebaut, Lampions, Lichterketten, Gartenstühle und Decken angeschafft, dazu Headsets für unsere Besucher:innen. Wir sind gerüstet. Und freuen uns schon so sehr auf den Austausch mit dem Publikum – im letzten Sommer gab es sogar Tränen vor Glück, wieder gemeinsam Literatur genießen zu können.

Ihr Haus wird noch eine Weile auf Sicht fahren müssen – haben Sie dennoch Projektionen für die Leipziger Buchmesse Ende Mai?

Gelinek: Alles ist derzeit enorm fragil, das ist eine Erfahrung, die, wie ich glaube, alle teilen. Alle bemühen sich mit unglaublichem Engagement um die Realisierung ihrer Projekte. Wir haben darüber auch hier im Team gesprochen, das unglaublich gut durchgehalten hat: Eigentlich muss man sein eigenes Befinden Tag für Tag mit dem abgleichen, was man überhaupt schaffen kann. Und zugleich ist es so wichtig, weiterzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich hoffe, dass wir – in Berlin wie in Leipzig – vieles draußen im Grünen hinbekommen. Die Frage ist letztlich nicht so sehr, wann genau wir wieder öffnen dürfen. Sondern wie lange wir es uns noch leisten wollen, Kultur als „Freizeitvergnügen“ – und damit letztlich als verzichtbar – zu deklarieren.

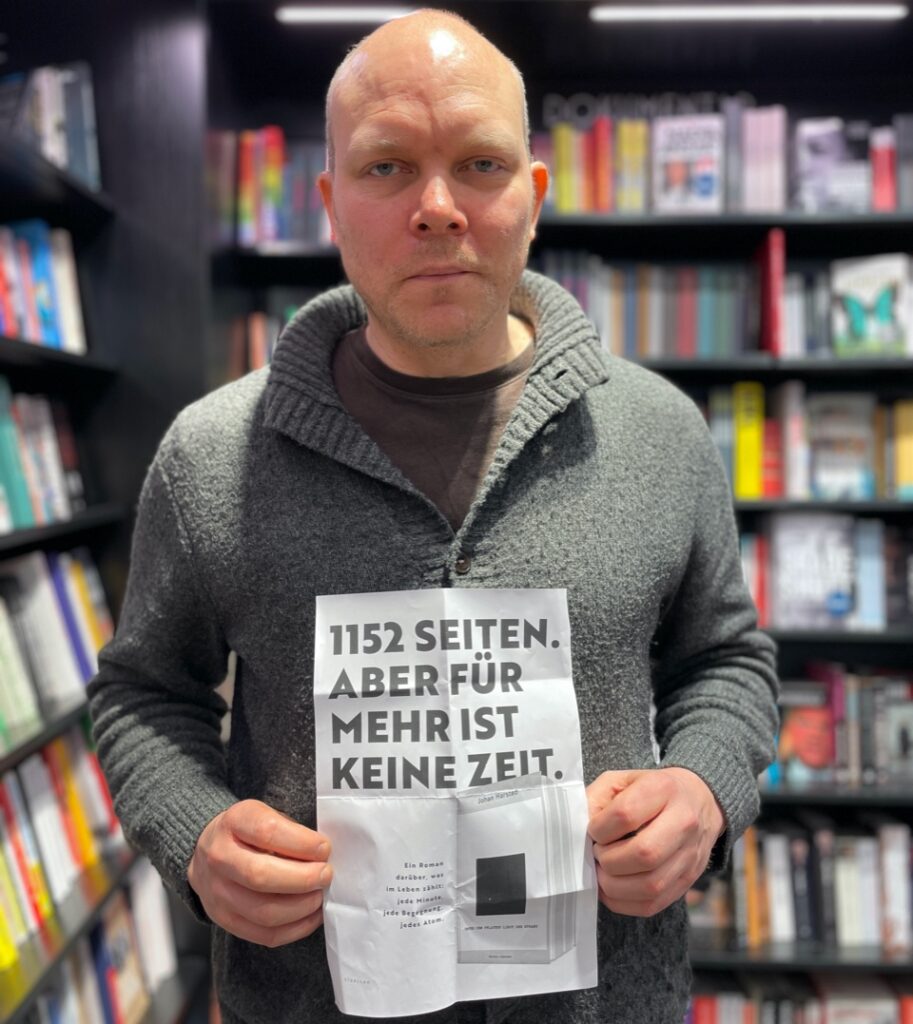

Janika Gelinek leitet gemeinsam mit Sonja Longolius das Literaturhaus Berlin (www.literaturhaus-berlin.de).

Fotos: Phil Dera (Gelinek), Li-Be