Wie haben Sie Jon Fosse eigentlich entdeckt? Das muss zu einer Zeit gewesen sein, als er hier noch völlig unterhalb des Radars flog…?

Hinrich Schmidt-Henkel: Ich hatte Jahre vor dem entscheidenden Theaterbesuch in Bergen einen Band mit Erzählungen von ihm in der Hand. Er war mir zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt. Ich habe seinen außergewöhnlichen Stil gesehen, war aber dafür wohl noch nicht reif. Im Juni 1995 sah ich in einem Schaukasten am Theater „Den Nationale Scene“ in Bergen, dass dieser Fosse offensichtlich für die Bühne schrieb. Das hat mich interessiert – und mit einem Stipendium des norwegischen Dramatikerverbandes konnte ich zwei Stücke übersetzen. Der Rowohlt Theaterverlag hat rasch zugegriffen – und so ziemlich dasselbe gesagt wie ich: Genuines Theaterfutter, das muss auf die Bühne! Das kann Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure und Dramaturgen nur brennend interessieren! Aber: Es steht so ziemlich quer zu allem, was gerade Erfolg hat – das waren zu der Zeit die Stücke von Sarah Kane und Mark Ravenhill. Nils Tabert, damals Lektor im Rowohlt Theater Verlag, seit 2010 dessen Leiter, hat es dann dem Richtigen zum richtigen Zeitpunkt gegeben. Dazu waren die deutschen Theaterleute noch durch eine französische Produktion von Fosses „Da kommt noch wer“ („Nokon kjem til a komme“) der Theater-Legende Claude Régy (1923-2019) angefixt. Und dann gab’s eben schon zwei Stücke auf Deutsch, und die deutschen Theater konnten sich sofort ein Bild machen.

Welche Inszenierung hat den Durchbruch gebracht?

HSH: Thomas Ostermeier bekam den Zuschlag für eine Inszenierung bei den Salzburger Festspielen, in Kooperation mit der Berliner Schaubühne. Das war natürliche eine phantastische Adresse für die allererste deutschsprachige Erstaufführung – und hatte große Signalwirkung. Dazu kommt, dass die französische und die deutsche Theaterlandschaft international eine Art Durchlauferhitzer-Funktion haben. Plötzlich waren alle sehr wach – und es begann eine enorme internationale Theaterkarriere von Jon Fosse. Die hat dann auch Interesse für sein schon vorliegendes, nicht eben kleines Prosa-Werk geweckt. Er ist mit seiner Art, Dinge zur Sprache zu bringen, ohne sie zu benennen, universell; er wird im Iran so verstanden wie in Japan, in Caracas, St. Petersburg und St. Peter Ording… (lacht).

Sie haben in 30 Jahren rund 25 Stücke und sieben Romane von Jon Fosse übersetzt?

HSH: Sicher mehr. Es ist die relevanteste literarische Beziehung meines Lebens, so kann man das sagen. Insofern ist es auch ein biografischer Glücksfall, dass ich diesen neu geschaffenen Preis bekomme. Würde es nicht so nach Grabrede und Aufhören klingen, könnte ich sagen: Ein Kreis schließt sich.

Haben Sie bereits mit der Dankrede begonnen?

HSH: Im Kopf schon. Sie soll nicht länger als fünf bis sieben Minuten dauern. Das ist schwierig, weil ich gern Grundlegendes zum Übersetzen, zum eigenen Metier sagen möchte: Was macht das Schreiben von Jon Fosse aus? Was hat es mit dem viel beschworenen Rhythmus und der Musikalität auf sich? Wie sieht Rhythmus in der Literatur aus, wie entsteht er, wie ist er beim Übersetzen einzufangen – solche Sachen.

Wie haben Sie 2023 vom Nobelpreis erfahren?

HSH: Ich habe es, ehrlich gesagt, nie für möglich gehalten; bei aller Wirkung ist es ja auch ein ‚schräger‘ Autor. Dennoch habe ich in den Jahren davor immer mal bei der Bekanntgabe durch die Akademie gestreamt. 2023 hatte ich eine furchtbare Deadline im Nacken, als auf einmal der Deutschlandfunk anrief: Ob ich, im Fall des Falles, für ein Interview zur Verfügung stünde? – Natürlich, wann genau sei das denn? – Na, heute! – Dann habe ich mir fest vorgenommen, gegen 13 Uhr zu streamen, war aber so in die Arbeit vertieft, dass ich alles um mich herum vergessen habe. Als Sekunden nach 13 Uhr auf dem Display meines Telefons „Ebba“ stand – Ebba Drolshagen, eine gute Übersetzerfreundin und Norwegen-Kennerin – wusste ich, was passiert war. Alle Deadlines vergessen – und alles übersetzen, was von Fosse noch nicht übersetzt war. Die kommenden zwei Wochen waren ein ziemlich intensiver Ritt. Nach einem halben Tag habe ich Jon dann eine SMS geschrieben: Kondoliere & gratuliere!

Sind sie als Übersetzer auch so etwas wie die Mischung aus Scout, Strippenzieher und Entdecker? Wie wichtig ist dieses Kommunikations-Geschäft bei der Durchsetzung von Autorinnen und Autoren?

HSH: Diese Vorfeldarbeit kann ich für mich nicht so sehr in Anspruch nehmen. Das täte ich gern und habe es auch am Anfang meiner Laufbahn versucht. Ich wollte es richtig machen, habe auch einen Lehrgang „Internationaler Lizenzhandel“ an den Schulen des Deutschen Buchhandels in Frankfurt besucht. Später bin ich vor lauter Übersetzen kaum dazu gekommen. Ich habe aber eine ganze Reihe von Übersetzer-Kolleginnen und -kollegen, gerade aus dem Norwegischen, die genau DAS machen – OBWOHL sie fleißig übersetzen! Das bewundere ich maßlos. Ihr Verdienst um den norwegisch-deutschen Literaturaustausch ist kaum zu ermessen. Früher ging es nicht ohne diese Kärrnerarbeit – 1987, als ich anfing, gab es zum Glück schon die segensreiche Einrichtung NORLA, die den Literaturexport fördert. Das waren damals anderthalb Leute, die aber sehr professionelle Vernetzungsarbeit leisteten. Kristin Brudevoll begann damals, die Auslandsmärkte zu erschließen – die Verlage hatten damals noch nicht in jedem Fall Leute, die sich um die ausländische Lizenzvermarktung kümmerten. Gyldendal war da ein Vorreiter. Heute machen das alle Verlage hoch professionell.

Norwegen als Gastland in Frankfurt 2019 hat eine große Rolle gespielt – Sie haben da um die 50 Veranstaltungen absolviert. Besitzen Sie die Gabe der Multi-Lokalität? Oder hatten Sie Doppelgänger im Einsatz?

HSH: Nicht verraten! (lacht). Es war rasant, aber die Veranstaltungen zogen sich natürlich über einige Monate.

Ernsthafter Kern der Frage: Für die Durchsetzung der norwegischen Literatur war 2019 eine wichtige Wegmarke?

HSH: Vielleicht war der Gastlandauftritt ein Symptom dafür, wie durchgesetzt die norwegische Literatur bereits war. 2018 bis 2020 wurden um die 500 Bücher allein ins Deutsche übersetzt!

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Guggolz Verlag in Sachen Tarjei Vesaas?

HSH: Sebastian Guggolz ist ein Phänomen – den gibt es wirklich mindestens drei Mal: Weil er wahnsinnig viel arbeitet und liest, und dann noch ins Kino geht und Sport treibt. Dem war Tarjei Vesaas empfohlen worden – und der fragte mich dann: Kennst Du den? Und würdest Du den für mich übersetzen? Wir machten den ersten Vertrag über „Das Eis-Schloss“. Dann „Die Vögel“. Dann „Der Keim“. Und jetzt im Frühjahr kommt mit „Frühlingsnacht“ ein neuer Vesaas bei Guggolz heraus. Ein Roman, der einerseits leicht zu lesen ist – und auf der anderen Seite die ganze Meisterschaft von Tarjei Vesaas in nuce enthält. Der übrigens auch ein großes Vorbild im Schreiben ist für Jon Fosse: Vesaas arbeitet mit sehr diskreten und zärtlichen Andeutungen, mit denen er es aber schafft, gestochen scharfe Tiefenporträts von Figuren zu zeichnen – hier das eines 15jährigen, der über Nacht erwachsen wird. Ich bin absolut glücklich, dass Sebastian Guggolz diese Vesaas-Reihe macht – das ist nicht selbstverständlich bei einem Verlag, der vier bis fünf Titel pro Jahr veröffentlicht.

Wie fing es mit Ihnen und der norwegischen Literatur überhaupt an? Ich habe gelesen, dass Sie ganz früh Artikel und Radiofeatures im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur geschrieben haben?

Mit 27 dachte ich: Moment mal, Übersetzen ist doch ein Beruf!

Hinrich Schmidt-Henkel

HSH: Wenn man als frischgebackener arbeitsloser Lehrer anfängt, sich ins Übersetzen reinzuschmuggeln, versucht man, alle Kanäle auszuschöpfen. Ich hatte meine Examensarbeit über Kinder- und Jugendliteratur geschrieben. Und erinnere mich noch gut daran, wie uns unsere Grundschul-Lehrerin „Die Räuber von Kardemomme“ des Norwegers Thorbjørn Egner vorlas. Das war dann über Jahre mein Lieblingsbuch. Als ich dann Norwegisch lernte, kam mir im zarten Alter von 27 eines lauen Sommerabends der Gedanke: Moment mal, das Übersetzen ist doch ein Beruf! Was ich eigentlich schon lange wusste, da meine Eltern mit einem berühmten Übersetzer aus dem Französischen, Eugen Helmlé, gut befreundet waren. Ich versuchte, auf der Buchmesse Aufträge zu akquirieren. Ein norwegisches Buch bekam damals den Jugendliteraturpreis in der Bilderbuchsparte, „Abschied von Rune“ von Marit Kaldhol und Wenche Øyen… Ich habe damals versucht, viel zu lesen, zu assimilieren, viel kennenzulernen, Dinge zu finden, die sich zu vermitteln lohnen. Einiges von dem, was ich in den Jugendbuch-Abteilungen norwegischer Verlage entdeckt habe, habe ich in Fach-Artikel oder Radiobeiträge gepackt.

Haben Sie einen Kinderbuch-Tipp für uns?

HSH: Was jetzt bei Fischer-Sauerländer wieder auf Deutsch gekommen ist, ist Jon Fosses Bilderbuch „Schwester“, illustriert von Aljoscha Blau, das 2007 den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten hat. Man sieht da sehr schön, dass dieser Universal-Künstler auch so schreibt, dass es für kleine Kinder im Vorlese-Alter geeignet ist. Ein Jury-Mitglied hat das damals im Feldversuch mit Dreijährigen erprobt – es funktioniert! Ich bin sehr offen dafür, auch wieder mehr im Kinder- und Jugendbereich zu übersetzen.

Sie werden auch im März in Leipzig sein?

HSH: Ich werde während der Leipziger Buchmesse vier Lesungen mit zwei Autoren haben: Das ist einmal Lars Mytting, Autor der großartigen „Schwesternglocken“-Trilogie (Insel). Dazu kommt Tomas Espedal mit seinem neuen Buch „Lust“ (Matthes & Seitz Berlin) nach Leipzig. Tomas ist – ähnlich wie Jon Fosse – einer von denen, die eigentlich schreiben können, was sie wollen – und es ist immer wieder großartig zu lesen!

Als Sie beide uns 2019 beim Literarischen Herbst besuchten, hat Tomas auf offener Bühne die Ansage gemacht: Keine Lesungen mehr!

HSH: Tomas hat sich von dem Tag an dran gehalten – bis heute. Er hat sein Leben ziemlich umgekrempelt, ist noch einmal Vater geworden. Und lässt sich tatsächlich wieder einmal auf diese nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtigen Lesereisen ein.

Lieber Hinrich Schmidt-Henkel, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns auf Sie!

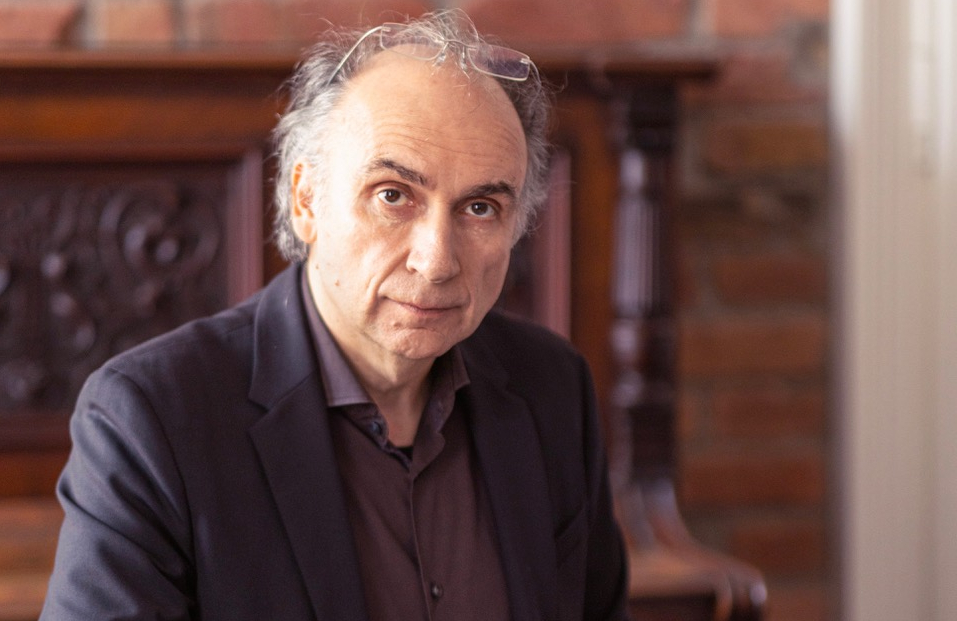

Hinrich Schmidt-Henkel, geboren 1959 in Berlin, übersetzt aus dem Französischen, Norwegischen und Italienischen u. a. Werke von Henrik Ibsen, Kjell Askildsen, Jon Fosse, Tomas Espedal, Louis-Ferdinand Céline, Édouard Louis und Tarjei Vesaas. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. (gemeinsam mit Frank Heibert) mit dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW, dem Königlich Norwegischen Verdienstorden und zuletzt mit dem ersten Fosse-Preis für Übersetzer. Die Fosse-Vorlesung und die Verleihung des Fosse-Preises werden am 24. April 2025 im Königlichen Palast in Oslo stattfinden, organisiert von der norwegischen Nationalbibliothek. Schirmherrin für beide Auszeichnungen ist Kronprinzessin Mette-Marit.